Der neue Bildungsbericht der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF ist anfangs Februar erschienen.

Die SKBF wurde mit der Erstellung des Bildungsberichts Schweiz 2010 beauftragt, der Daten und Informationen aus Statistik, Forschung und Verwaltung zum gesamten Bildungswesen der Schweiz von der Vorschule bis zur Weiterbildung umfasst. Er informiert über relevante Kontextbedingungen und institutionelle Merkmale jeder Bildungsstufe und beurteilt die Leistungen des Bildungswesens anhand der drei Kriterien Effektivität, Effizienz und Equity. Die Befunde und Steuerungsinformationen sollen Bildungsverwaltung und Bildungspolitik bei der Entscheidungsfindung unterstützen und die öffentliche Diskussion über das schweizerische Bildungswesen bereichern.

Das gedruckte Exemplar kostet 60 Franken, will man sich einen kurzen Überblick verschaffen, können die „Schnappschüsse“ aus dem Bericht heruntergeladen werden, der gesamte Bericht kann jedoch auch als PDF (hier) bezogen werden.

Radio DRS strahlte zudem ein Tagesgespräch zum Bildungsbericht mit dem Titel: „Wer soll den kiloschweren Bildungsbericht lesen?“ mit Stefan Wolter aus (hier).

Kurz zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Qualität der Bildung in der Schweiz (von der Vorschulstufe bis zu den universitären Hochschulen) gut bis sehr gut ist, dass es jedoch Benachteiligte schwer haben und dies ein Leben lang.

Da der Bericht – wie erwähnt – sehr umfänglich ist, nur einige Auszüge aus den Schnappschüssen:

Universitäre Hochschulen

Die meisten Universitäten in den Toprängen der beiden meistbeachteten Rankings befinden sich in den USA. Betrachtet man aber, in Anlehnung an Aghion (2007), den Anteil aller Studierenden, die in einem Land an einer jeweiligen Top-Hochschule unterrichtet werden, ist die Schweiz Weltklasse. Über 70% der Schweizer Studenten und Studentinnen besuchen eine Top-200-Hochschule («Shanghai Ranking»), während es in Amerika nur rund 20% sind. Zu beachten ist, dass diese Quote noch wei ter steigen würde, wenn man für ihre Berechnung nur die Volluniversitäten berücksichtigen würde. Das Schweizer Hochschulsystem ist also in dem Sinne sehr effektiv, dass eine Mehrheit der Studierenden (im Unterschied zu den meisten anderen Ländern) an einer Universität mit weltweit anerkannten Forschungsleistungen studieren kann. (S. 5).

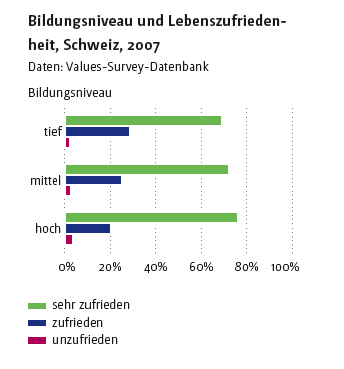

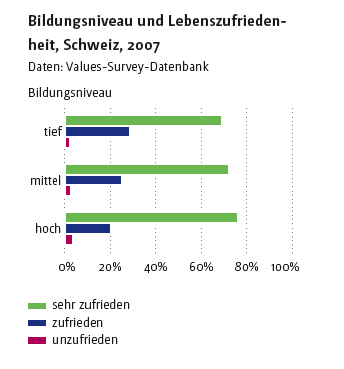

Kumulative Effekte: Lebenszufriedenheit und Glück

Theoretisch kann Bildung auf das subjektiv wahrgenommene Glück direkt positiv wie negativ einwirken. Einerseits kann das durch Bildung erworbene Wissen per se als Nutzen betrachtet werden (wie ein normales Gut) und somit die Lebenszufriedenheit steigern. Bildung kann aber auch die Möglichkeiten zur Selbst- und Fremdreflexion verbessern und so die Chancen erhöhen, mit dem Leben oder auch mit Schicksalschlägen besser umzugehen. Anderseits lassen sich theoretisch auch negative Effekte der Bildung auf die Lebenszufriedenheit vorstellen, wenn eine höhere Bildung gesteigerte Erwartung an sich selbst und andere hervorbringt, die schwieriger zu erfüllen sind (S. 9; vgl. Abbildung).

Der Bericht gibt keine Empfehlungen ab resp. macht keine Interpretation der Daten von Seiten der Autorinnen und Autoren (dies war auch nicht deren Auftrag). Er gibt jedoch eine Fülle an Informationen, die zu lesen und allenfalls selbst zu interpretieren, mir als sehr hilfreich und spannend erscheint.