Schneestrand

Schneestrand

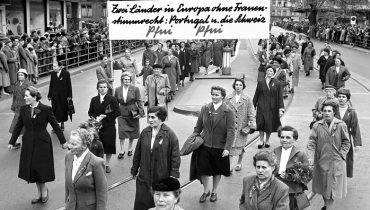

Vom 6.-8. Dezember 2010 fand eine Tagung über Coaching und Hochschule unter dem Motto Coaching und Meer in der Akademie am Meer auf der Insel Sylt an der Nordsee statt. Organisiert wurde die Tagung von der TU Braunschweig und moderiert von Dr. Jochen Spielmann. Bereits im Vorfeld wurde rege auf dem eigens für die Tagung eingerichteten Blog diskutiert.

Obwohl die Reise aus Zürich (ich war die einzige Teilnehmerin aus der Schweiz unter lauter Deutschen) doch ziemlich aufwändig war, hat sich der Besuch der Tagung aus meiner Sicht gelohnt. Gerne berichte ich an dieser Stelle einige ausgewählte Beiträge.

Am Montagabend berichtete Margitta Holler über Coaching-Formate an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW). Das vom Stifterverband für Deutsche Wissenschaft und der KMK im Rahmen des Wettbewerbs für Exzellente Lehre über drei Jahre finanzierte Projekt an der HAW Lehren lernen “ Coaching für Lehrende zur nachhaltigen Verbesserung der Lehre wurde für neuberufene Professorinnen und Professoren konzipiert. Seit einigen Jahren bietet die HAW für alle Neuberufenen ein verbindliches hochschuldidaktisches Workshop-Programm zum Erwerb methodisch-didaktischer Kompetenz an. Zu diesen Kursen kommt jetzt neu ein Einzel-Coaching (ebenfalls verpflichtend für alle Neuberufenen) dazu. Diese Coachings werden von professionellen, externen Coachs angeboten, die in Hospitationen und Beratungsgesprächen individuell auf Bedürfnisse und Wünsche der Lehrenden vor dem Hintergrund studentischer Lehrevaluationen eingehen können. Ziel ist, dass 24 Professorinnen und Professoren sechs Mal innerhalb eines Jahres beraten werden. Zu diesen verbindlichen Einzelcoachings sieht das Programm als Ergänzung für erfahrene Lehrende auf freiwilliger Basis ein Team-Coaching vor. Hier haben acht erfahrene Professorinnen und Professoren pro Fakultät die Möglichkeit, unter Anleitung eines Coachs über verbesserte Lehr-Lernmethoden und deren Anwendung nachzudenken. Zusätzlich hospitieren sie sich gegenseitig bei Lehrveranstaltungen und werten die Erfahrungen miteinander aus. Das Angebot scheint bisher gut anzukommen. Sicher fragen kann man sich, ob ein verbindliches Angebot immer seine eigentliche Intention erreichen kann. Zudem frage ich mich, ob Professorinnen und Professoren, welche in ein Coaching gehen müssen, wirkliche genügend motiviert sind, sich auch auf einen Prozess einzulassen? Ebenfalls kann man sich fragen, weshalb nicht auch Lehrbeauftragte und Privatdozierende profitieren können? Jedenfalls kann man schon heute auf die Evaluation des Projektes gespannt sein!

Am Dienstagvormittag berichtete Dr. Edith Kröber vom Zentrum für Lehre und Weiterbildung der Universität Stuttgart in der Fachgruppe Coaching als Gegenstand von Forschung Ergebnisse ihrer Dissertation. Thema derselben sind Veränderungen von Lehrkonzeptionen durch hochschuldidaktische Weiterbildungen. Interessant war die Präsentation der Grid-Methode, ein Verfahren, mittels welchem sie in strukturierter Art und Weise die Lehrkonzeptionen von Hochschullehrenden vor und nach der Absolvierung von hochschuldidaktischen Workshops erheben konnte. Die Software wurde von Prof. Dr. Martin Fromm entwickelt und kann auch gekauft werden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, mit interessierten Personen mittels dieser Methode deren Lehrkonzeptionen sichtbar und dadurch “ falls erwünscht “ auch veränderbar zu machen.

Am Dienstagabend stellte ich selber das Modell des Fachspezifisch-Pädagogischen Coachings (Staub, 2001; West & Staub, 2003) vor. Dieses “ für die Weiterbildung von Lehrpersonen entwickelte Modell “ sieht eine Unterstützung derselben in der Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht vor. Der Coach (eine Person, welche über eine ausgeprägte Fachexpertise und über elaboriertes allgemein-didaktisches Wissen verfügt), begleitet eine Lehrperson in einem bestimmten Fachbereich und das Coaching hat das Ziel, die allgemeindidaktischen Reflexionsstrategien und das fachspezifisch-pädagogischen Wissen der gecoachten Lehrperson zu fördern. Bezüglich einer Übertragung auf die Hochschulstufe stellen sich jedoch einige Fragen: An den Universitäten sind die Dozierenden selbst Träger ihres Fachwissens, welches oft durch eigene Forschung hervorgebracht wird. Eine andere Person zu finden, welche über mehr Fachwissen verfügt ist eigentlich unmöglich. Trotzdem ist die Überlegung, ob nicht auch fachliche Coachings produktiv sein könnten, bedenkenswert. Genutzt werden könnten beispielsweise zwei Köpfe: eine Person aus der Hochschuldidaktik mit breitem allgemeindidaktischen Wissen und eine Person aus dem Fachbereich könnten gemeinsam ein solches fachspezifisch-pädagogisches Coaching durchführen. Oder eine Gruppe von interessierten Dozierenden an einem Institut könnten sich im Rahmen von kollegialem fachspezifischem Lehrcoaching gegenseitig coachen und von einer hochschuldidaktisch versierten Person Unterstützung erhalten. Dies im Sinne des Aufbaus und der Pflege einer wertschätzenden und sich wechselseitig unterstützenden Lehr-Lernkultur am Lehrstuhl.

Die Tagung hat sich “ wie eingangs beschrieben “ trotz der langen Anfahrtszeit für mich gelohnt. Ich konnte viele Anregungen bekommen und einige sehr interessante Gespräche führen. Besten Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren!