Seit dem 1. September 2011 arbeite ich nun nicht mehr an der Hochschuldidaktik der Universität Zürich, sondern an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Es ist bisher sehr anregend, mit motivierten und engagierten zukünftigen Lehrpersonen zu arbeiten. Etwas Umstellung braucht es noch bezüglich des Alters der Studierenden, sind doch Dozentinnen und Dozenten an der Universität meist älter als die Studierenden an einer Pädagogischen Hochschule. Dafür spüre ich die Begeisterung für den Lehrerberuf hier sehr gut, was toll ist! Etwas anders sind auch die Inhalte, mehr Schule und Unterricht und weniger Forschung und Lehre. Da kann man wieder das „Didaktische Dreieck“ und PADUA, KAFKA und SAMBA hervornehmen. Und dass dies nichts mit einer Tanzchoreographie zu tun hat, kann in den Folien nachgelesen werden…

First impressions…

On becoming a teacher educator

Gerade zur rechten Zeit wurde ein Artikel von John Loughran im „Journal of Education for Teaching“ online publiziert mit dem Titel „On becoming a teacher educator„. Zur rechten Zeit für mich deshalb, weil ich seit dem 1. September nicht mehr für die Hochschuldidaktik der Universität Zürich arbeite, dafür neu an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz als Dozentin angestellt bin.

Loughrans Artikel finde ich immer sehr gut, weswegen ich auch diesen mit Interesse gelesen habe. Methodisch wurde der Ansatz der „Selbststudie“ gewählt nach Kitchen (2005):

Kitchen used a self-study methodology to examine his narrative of his developing practice as a teacher educator by looking backward (across selected artefacts of his practice) in order to move forward, and in so doing learnt how to articulate his understanding of being a teacher educator.

So beschreibt Loughran (2011), dass der übliche Weg in Australien Lehrerbildner/-in zu werden bis vor einiger Zeit darin bestanden habe, zuerst einige Zeit selber Lehrer/-in gewesen zu sein und danach in die Lehrer/-innenbildung gewechselt zu haben. Er bemerkt jedoch sogleich, dass “ obwohl die beiden Berufe Ähnlichkeiten hätten “ die Arbeit sich in mehreren Punkten stark unterscheide. Diese Punkte stellt er in der Fortsetzung (anhand seiner eigenen Erfahrungen mit über 20 Jahre Lehrer/-innenbildung) dar und gliedert den Aufsatz in drei Kapitel:

- Doing more than teaching: the place of reflection

- Inquiring into practice: the place of research

- Looking to the future

Bezüglich dem ersten Punkt hat mir besonders gefallen, wie Loughran herausarbeitet, dass die Lehrer/-innenbildung seit einiger Zeit an Universitäten angesiedelt ist und deshalb nebst der Lehre auch eigene Forschung umschliesst.

In universities, the organisational imperatives are different. Academics are expected to do more than teach. They are also expected to research and, through that research, to develop new knowledge to be disseminated, critiqued, further developed and refined; hence the importance of conferences and publications as a cornerstone to that process. (…) Although teaching is important, and good teaching is crucial, the shift from only teaching to teaching and research as expectations of academic work, is central to identity formation for a teacher educator. Part of that shift involves understanding that teaching about teaching must be informed by knowledge of practice that goes beyond the recounting of ones own school teaching experiences or being limited to the passing on of tips and tricks about teaching; it is about moving beyond a view of teaching solely as doing. (vgl. S. 284)

Dieses „moving beyond teaching as doing“ zeigt sich laut Loughran v.a. darin, dass die Komplexität des „Lehrens“ UND des „Lehren lernens“ erfasst, reflektiert, neu angeordnet und auch beforscht wird.

Diesen letzten Aspekt führt er dann in seinem zweiten Kapitel aus, wobei ein Schwerpunkt bei der bereits oben erwähnten Methode der „Self-Study of Teacher Education Practices“ liegt. Mit Hilfe eines Beispiels wird aufgezeigt, wie eine Lehrerbildnerin über die Jahre ihre Konzeptionen und Überzeugungen aus der eigenen Schulpraxis verändert/erweitert/ergänzt hat. Zentral ist laut Loughran jedoch “ und ich stimme ihm völlig zu “, dass gerade dieses Wissen der Lehrerbildner/-innen von den Studierenden auch abgerufen werden kann und diese neben dem Wissen, welches sie in Praktika durch eigene Erfahrung gewinnen und welches in Unterrichtsbesprechungen mit Praxislehrpersonen erweitert wird, dann wieder mit Wissen aus der Hochschule ergänzt und/oder kontrastiert wird.

As a consequence, although student teachers should have opportunities to experience what it means to develop well-reasoned, thoughtfully structured and expertly implemented teaching and to see such reasoning as a key component to unlocking the essence of knowledge of practice, they may unwittingly be encouraged to shun such framing in their pursuit of activities that work. In so doing, a teacher educators identity may be further challenged because seeing expertise as something that extends beyond teaching as activities that work may not have sufficient traction with student teachers. Sadly then, other aspects of knowledge of practice will be poorly understood and seriously undervalued. (vgl. S. 288)

Diese Darstellung finde ich sehr anregend für eigene Reflexionen. Wie gelingt es, dass zukünftige Lehrpersonen theoriebasiertes Wissen über die Praxis mit eigenem Praxiswissen in Verbindung bringen können und den Mehrwert dieser Kombination erkennen? Oder in den Worten von Nilsson (2008): «The goal of teacher education is not to „tell“ student teachers how to teach, but to educate them to reason soundly about their teaching as well as helping them make explicit their needs and concerns for teaching» (zitiert nach Loughran, 2011, S. 289).

Nun bin ich sehr gespannt, wie dies in der gelebten Praxis an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz im nächsten Semester aussieht 🙂

Google+ in Kürze

Die kurzen Podcasts von Radio DRS2 „100 Sekunden Wissen“ gefallen mir sehr gut: in Kürze wird einem ein Thema/Schlagwort/Ausdruck näher gebracht, durchaus auch mit kritischen Untertönen. So auch in der Ausgabe vom 16. August 2011 zum Thema Google+

So soll der grosse Vorteil von Google+ darin liegen, dass man “ wie im richtigen Leben “ Kreise unter seinen Freunden, Bekannten und Verwandten ziehen kann und diese, im Gegensatz zu Facebook, voneinander abgegrenzt sind. Dies bedeutet, dass ein User/eine Userin nicht 150 Freundinnen und Freunde hat, sondern 1o Familienmitglieder, 25 Arbeitskolleg/-innen etc. und der eine Kreis nicht mit dem anderen vernetzt wird. Sehr prägnant fragt Christoph Keller am Schluss des Beitrages, inwieweit unser reales, soziales Leben auch wirklich in abgezirkten Kreisen funktioniert und nicht wesentlich chaotischer …

Doch hören Sie selber (auf’s Bild klicken):

Auf eine schöne Gegenüberstellung von Facebook und Google+ wurde ich durch Mandy Rohs via Twitter aufmerksam gemacht und sie ist hier einsehbar. Und ebenfalls neu wurde im Journal „Computers & Education“ ein Artikel veröffentlicht mit dem Titel „The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement“. Hier das Abstract:

Educators and others are interested in the effects of social media on college students, with a specific focus on the most popular social media website”Facebook. Two previous studies have examined the relationship between Facebook use and student engagement, a construct related to positive college outcomes. However, these studies were limited by their evaluation of Facebook usage and how they measured engagement. This paper fills a gap in the literature by using a large sample (N = 2,368) of college students to examine the relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement. Student engagement was measured in three ways: a 19-item scale based on the National Survey of Student Engagement, time spent preparing for class, and time spent in co-curricular activities. Results indicate that Facebook use was significantly negatively predictive of engagement scale score and positively predictive of time spent in co-curricular activities. Additionally, some Facebook activities were positively predictive of the dependent variables, while others were negatively predictive.

Und hier der ganze Artikel zum Download. Ob und wie soziale Netzwerke auch im Unterricht resp. der Lehre eingesetzt werden wird z.B. in dieser Studie des Bitkom untersucht, wobei ich hierbei auch auf das Blogposting bei HEAD.Z verweisen möchte.

Soviel für den Moment in Sachen Facebook, Google+ und Co.

Wochenartikel 14: Kompetenzmodelle, Standardmodelle und Professionsstandards

Gestern kam per Post ein neues Sonderheft aus der Reihe „Lehrerbildung auf dem Prüfstand“ aus Landau des Verlags Empirische Pädagogik, welches ich vor einiger Zeit bestellt habe. Es wurde von Andreas Frey und Claudia Jung verfasst und der Titel lautet: Kompetenzmodelle, Standardmodelle und Professionsstandards in der Lehrerbildung: Stand und Perspektiven. Bestellmöglichkei: hier.

Im Vorwort von Prof. Reinhard Jäger ist zu lesen, dass die beiden Autoren aus der Vielfalt der Modellvorstellungen eine Auswahl getroffen hätten, welche in der dargestellten Breite einer Inventarisierung entspricht. Zu wünschen sei, dass nicht immer wieder erneut die Modelldiskussion forciert werde, sondern mehr nach Gemeinsamkeiten, vor allem mit Blick auf die Lehrerbildung zu suchen sei und dieser Band hierfür eine Grundlage biete. Mit Interesse habe ich also das kleine Büchlein gelesen und möchte gerne nachfogend die wichtigsten Punkte vorstellen.

Zum Weiterlesen auf den Button klicken!

Kompetenzorientiertes Prüfen

Heute war ich wieder einmal mit einem „alten“ Thema unterwegs, nämlich dem kompetenzorientierten Prüfen resp. den Grundanforderungen welche an Leistungsnachweise in modularisierten Studiengängen gestellt werden An der Hochschulkonferenz der Eidgenössischen Technischen Hochschule Magglingen konnte ich diesen Vormittag zuerst ein Referat halten und danach mit einer Gruppe von Studiengangsleitenden und Modulverantwortlichen des Bachelorstudienganges Sport bezüglich einer sinnvollen Umsetzung von kompetenzorientierten Leistungsnachweisen diskutieren.

Das Thema ist deswegen „alt“, weil ich die Broschüre, aufgrund welcher dieser Austausch zustande kam, bereits im Jahre 2007 für die Hochschuldidaktik der Universität Zürich verfasst habe. Ich nahm diesen Auftrag deshalb gerade als Anlass, die wichtigsten Dinge zu überarbeiten und mit aktuelleren Quellen zu fundieren. Die Darstellung der gesamten Problematik anhand eines Regelkreises behielt ich aber bei, da mir scheint, dass damit zentrale Referenzpunkte angesprochen werden, sei es auf Dozierenden- als auch auf Studierendenseite. Nachfolgend die überarbeiteten Folien:

Was mir vor allem gefiel an der Diskussionsrunde, waren die spannenden Fragen, welche gestellt wurden. So ging es beispielsweise um die Unterscheidung von Performanz und Kompetenz bei Leistungsnachweisen, um sinnvolle Systematisierungen bei den überfachlichen Kompetenzen, um die Fremdbeurteilung durch Studierende oder um die Präferenz von Lernaufgaben gegenüber Testaufgaben bei Leistungsnachweisen. Ein spannendes Feld!

Zum Weiterlesen auf den Button klicken!

Lernstandserhebung 6. Klasse Kanton Zürich

Am 10. Juni 2011 wurde die Zürcher Lernstandserhebung, welche vom Institut für Bildungsevaluation unter der Leitung von Urs Moser im Auftrag der Bildungsdirektion durchgeführt wurde, in der Neuen Zürcher Zeitung vorgestellt. Bereits am Tag zuvor wurden die Ergebnisse der Tests von 2009, nach 6 Jahren Primarschule, öffentlich bekannt gegeben. Von anfänglich 2046 geprüften Schülerinnen und Schüler waren nach drei Jahren noch 96% dabei und nach 6 Jahren immerhin noch 88% (1803 Kinder).

Geprüft wurden die Fachleistungen am Ende der 6. Klasse in Deutsch und Mathematik (1.), die Einflüsse von individuellen Merkmalen und Lernvoraussetzungen auf den Lernfortschritt (2.), der Einfluss der Klassenzusammensetzung auf die Leistungen (3.), die Benotung von Leistungen durch Lehrpersonen (4.) und der Übertritt in die Sekundarstufe I (5.).

Hier die zentralen Ergebnisse aus der Broschüre, welche auf der Homepage der Bildungsdirektion heruntergeladen werden kann. Zum Weiterlesen auf den Button klicken …

Wochenartikel 13 | Mentor teachers‘ use of mentoring skills

Diese Woche beschäftigte ich mich mit dem vorerst erst online zugänglichen Artikel von Hennissen, Crasborn, Brouwer, Korthagen & Bergen (2011) mit dem Titel: Clarifying pre-service teacher perceptions of mentor teachers‘ developing use of mentoring skills in der Zeitschrift Teaching and Teacher Education. Die Autoren werteten Daten einer früheren Untersuchung, über welche ich bereits hier einmal berichtete (unter neuen Fragestellungen) aus. Ziel dieser neuen Untersuchung war es zu erfahren, ob resp. wie zukünftige Lehrpersonen (Studierende) die Mentoring-Fertigkeiten ihrer Praxislehrpersonen wahrnehmen. Folgende beiden Fragestellungen standen im Zentrum:

- Which mentoring skills used by mentor teachers during mentoring dialogues, are perceived by pre-service teachers as offering emotional support or task assistance?

- Do shifts in frequencies of mentor teachers use of distinct mentoring skills during mentoring dialogues, as observed by independent raters, correspond with shifts as perceived by preservice teachers, and if so in what respects?

Medienkompetenz der „digital natives“

Radio DRS veröffentlichte am 10. Mai 2011 eine Kontext-Sendung zur Medienkompetenz der „digital natives“. In der James-Studie (Jugend, Aktivitäten Medienerhebung Schweiz) wurde das Medien- und Freizeitverhalten der Schweizer Jugend (ähnlich der JIM-Studie in Deutschland, ich berichtete hier) untersucht und ein zentrales Ergebnis lautet: Handy und Internet nutzen sind die beliebtesten Freizeitaktivitäten, Freundinnen und Freunde besuchen kommt erst an dritter Stelle. Interessant sind in diesem Zusammenhang die beiden Wordl-Abbildungen auf S. 21/22 des Berichts, welche die liebsten Freizeitaktivitäten der Jugendlichen alleine resp. mit Freundinnen und Freunden darstellen (je grösser das Wort, desto wichtiger die Aktivität). Die Kategorien wurden induktiv aus einer mündlichen Befragung der Jugendlichen gewonnen. Zum Vergrössern der Abbildungen aufs Bild klicken.

Doch wie steht es mit der Medienkompetenz? Wissen die Jugendlichen mit den Chancen und Risiken der Medien umzugehen?

Hören Sie selbst! Auf’s Bild klicken und etwas Geduld haben 😉

Eine Podiumsdiskussion zur James-Studie mit dem Projektleiter Prof. Dr. Daniel Süss kann hier mitverfolgt werden.

Lehrpreis 2011 | Universität Zürich

Bereits zum fünften Mal verlieh die Universität Zürich am Dies academicus einen Preis für hervorragende Lehre, den „Credit Suisse Award for Best Teaching“. Wie jedes Jahr konnten die Studierenden in einer Online-Umfrage ihre Favoritin oder ihren Favoriten während eines 10-tägigen Zeitfensters nominieren. Das Schwerpunktthema lautete in diesem Jahr „Lernmaterialien“, denn Lehren und Lernen wird seit jeher durch didaktisch aufbereitete Lernmaterialien unterstützt und begleitet. Dazu gehören beispielsweise Skripte und Übungsblätter, die seit einigen Jahren vermehrt auch online auf Lernplattformen zur Verfügung gestellt werden. So haben Lernmaterialien grundsätzlich die Funktion, Lernprozesse nachhaltiger zu gestalten, indem sie Ergänzungs- und Vertiefungsmöglichkeiten zur Präsentation in den Lehrveranstaltungen bieten und Studierende in eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lernstoff involvieren wollen. Es ging also darum, diejenige Dozentin resp. denjenigen Dozenten zu wählen, welcher/welchem es am besten gelingt, mit Lernmaterialien die Lernprozesse der Studierenden zu unterstützen.

Aus einem 10-Vorschlag wurde dann durch das Lehrpreisgremium, bestehend aus drei Studierenden, dem Prorektor der UZH und einem Mitglied der Lehrkommission, Herrn Dr. Christian Utzinger vom Sprachenzentrum der UZH | ETHZ und vom Klassisch-Philologischen Seminar der Philosophischen Fakultät, der Unileitung vorgeschlagen und er erhielt den Preis für seine exzellenten Lernmaterialien.

Wie immer war es mir möglich, mit dem Preisträger ein Interview zu führen und ihn direkt zu fragen, wie man sich seine Lernmaterialen vorstellen kann und welchen didaktischen Mehrwert sie für das Lernen der Studierenden bedeuteten.

Zum Ansehen des Videos aus Bild klicken.

Hier gibt es noch mehr Informationen zum Preisträger.

P.S.: Dass alte Sprachen momenten im Trend liegen, beweist folgender Artikel.

iPad, iAnnotate und der Lauf der Dinge

Seit Ostern bin ich ja stolze Besitzerin eines EiPad. Ja, ja, es gibt gewisse Gadgets, die sind eigentlich nicht notwendig, aber nice to have… und so spart frau dann eben beim Joghurt o.ä. 😉

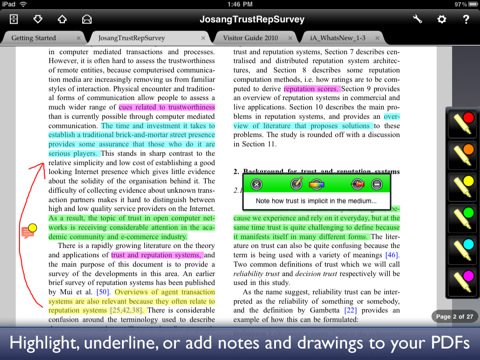

Jedenfalls lohnt sich auf dem iPad “ zumindest für mich “ eine App ganz besonders, weswegen ich ihr hier auch Gehör verschaffe. Im Bildungsfutter veröffentliche ich ja von Zeit zu Zeit meine Eindrücke zu Programmen und/oder Applikationen, welche ich nützlich finde (z.B. zum Passwortgnusch, zu Quassum, zu Mendeley etc.). Es geht um die App „iAnnotate„, welche es erlaubt, PDFs auf dem iPad nicht nur zu lesen, sondern auch zu berarbeiten. Dies ist nun noch keine gewaltige Leistung, aber was die App für mich toll macht ist, dass die Möglichkeiten der Bearbeitung sehr breit sind: von Kommentaren anbringen, über unterstreichen, durchstreichen, farbig markieren (und zwar verschiedene Farben und nicht nur gelb), zu Zeichnungen einfügen, Stempel, Fotos, Bilder etc. Klar, dies kann Adobe Professional auch, aber auf dem iPad für unterwegs? Da hat man ja den Desktop gerade nicht immer zur Hand.

Ganz selbsterklärend ist die App nicht und auch nicht gratis (CHF 11.-), mit den Benutzerhandbuch kommt man jedoch schnell klar. Ich habe nun alle meine elektronisch erfassten Artikel via den Aij-PDF-Service synchronisiert und kann diese auf dem iPad lesen und v.a. bearbeiten. Die so gekennzeichneten Artikel wandern dann wieder zurück in meine Home-Library auf dem Desktop.

Weshalb mir dies so gut gefällt? Ich erinnere mich noch gut: Vor ca. 15 Jahren fertigte ich handschriftlich Karteikarten an für meine Bücher und die Artikel, welche ich mühselig und v.a. zeitaufwändig in Bibliotheken kopiert, und dann zu Hause im Hängeregister alphabetisch abgelegt habe. Die Artikel habe ich noch, der Zettelkasten ist längst entsorgt. Vor ca. 10 Jahren begann ich mit EndNote zu arbeiten: Auch damals gab ich von Hand die relevante Information ein und legte den Artikel in meine Hängeregistratur. Seither hat sich sehr viel getan! Keine einzige Referenz wird mehr von Hand eingegeben, die wenigsten Artikel ausgedruckt, alles elektronisch verwaltet und vieles auch nur noch am Bildschirm gelesen. Und eben: mittlerweile auch im Zug auf dem iPad mit Hilfe von iAnnotate.

Nachtrag: Es ist auch möglich, ganze Bücher mit iAnnotate auf dem iPad zu lesen. So kaufte ich neulich bei Amazon ein E-Book und lud es auf den Mac hinuter und öffnete das Buch mit dem Gratis-Programm „Kindle“. Damit das Buch dann aber als PDF abgespeichert werden kann, braucht es den KindleToPDF-Converter, welcher gekauft werden muss für 30 US-Dollar. Achtung: Bei mir funktionierte diese Konvertierung nur, wenn nicht die neueste Version des „Kindle“ geladen wurde, sondern die Version 1.4 🙂