Via einen Twitterbeitrag von Michel Kerres stiess ich auf mehrere Videos von Prof. Dr. Sabine Seufert der Universität St. Gallen auf Youtube zu E-Learning in Unternehmen: Der neueste Kurzfilm bezieht sich darauf, ob das Internet in Unternehmen gut eingesetzt wird. Ein kurzes und prägnates Statement von Frau Seufert in drei Punkten:

Wird das Internet gut eingesetzt?

Quassum | Projektmanagement-Tool

Via Web2Null stiess ich auf Quassum, ein Projektmanagement-Tool, mit dem sich kleine Teams austauschen und ihre Aufgaben verwalten können. Kurzentschlossen installierte ich diese Software und begann für unser Forschungsteam darin Meilensteine zu erstellen und Tickets zu generieren. Das Instrument ist äusserst einfach und intuitiv zu bedienen und zudem ist es kostenlos!

Wie es sich jedoch in der Praxis bewährt, wird sich erst noch weisen.

Die lernende Bibliothek 2009

Via den Infobib stiess ich auf zahlreiche öffentlich zugängliche Referate der „Lernenden Bibliothek“ der HTW Chur „Schweizereisches Institut für Informationswissenschaften“ zum Thema „Wissensklau, Unvermögen oder Paradigmenwechsel? Aktuelle Herausforderungen für die Bibliothek und ihre Partner im Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens.

In der Ausschreibung der Tagung heisst es:

Der weltweite Zugang zum Internet bringt ein neues Problem mit sich: den Wissensklau. Wie gross ist dieses Problem? Kann man sich dagegen schützen? Und besonders: Welche Rolle kommt dabei den Bibliotheken zu? Das sind zentrale Fragen, die an der Lernenden Bibliothek in Chur diskutiert werden.

Die Digitalisierung und das Internet haben Informationsproduktion und -verarbeitung in der Wissenschaft grundlegend verändert. Die wissenschaftlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken jeden Typs sind Pfeiler im verantwortlichen Umgang mit Information. Die ethische Frage danach, was wissenschaftliches Arbeiten beinhaltet und wie es unterstützt werden kann, stellt sich ihnen genauso wie ihren Partnern in diesem Prozess: den Verlegern, Gesetzgebern, Hochschulen und voruniversitären Bildungseinrichtungen mit ihren Lehrkräften.

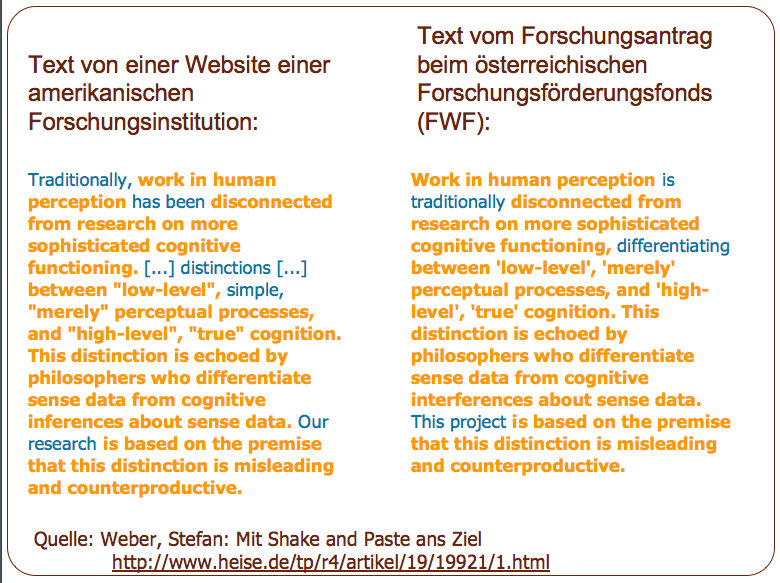

So hielt zum Beispiel Roland Greubel (Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt ein Referat zum Thema: Vom Fehlverhalten zum Plagiator: Fördert das Internet den Wissensklau?

Im Abstract ist nachzulesen:

Die moderne Informationstechnik und die zunehmende Digitalisierung von Texten erleichtern fehlerhaftesund unethisches Verhalten bei der Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten. Das Internet ermöglicht es per copy and paste Auszüge und Textbausteine für eigene Arbeiten zu übernehmen. Zum Plagiator wird man, wenn dies ohne Zitation der Quelle geschieht und man den Text als die eigene geistige Leistung ausgibt. Der Plagiator ist sich seines Fehlverhaltens oft nicht in ausreichendem Maße bewusst. In Fachkreisen wird von 30% und mehr plagiierter wissenschaftlicher Publikationen ausgegangen.

Eine Folie hat mir schon noch Eindruck gemacht:

Wer sich alle öffentlich zugänglichen Folien ansehen möchte, sei auf die Tagungsseite der lernenden Bibliothek verwiesen (hier).

Wochenartikel 08 | Professionelles Wissen von Lehrpersonen

Krauss, S., Neubrand, M., Blum, W., Baumert, J., Brunner, M., Kunter; M. & Jordan, A. (2008). Die Untersuchung des professionellen Wissens deutscher Mathematik-Lehrerinnen und -Lehrer im Rahmen der COACTIV-Studie, Journal für Mathematik-Didaktik, 29 (3/4), 223-258.

Dieses Wochenende befasste ich mich mit Literatur zum Professionswissen von Lehrpersonen (genauer gesagt von Mathematiklehrpersonen der Sekundarstufe) und finde die Resultate, welche Krauss et al. (2008) beschreiben, sehr aufschlussreich!

In der COACTIV-Studie (Cognitive Activation in the Classroom: The Orchestration of Learning Opportunities for the Enhancement of Insightful Learning in Mathematics) wurden die Mathematiklehrkräfte der Klassen aus der PISA-Längsschnittkomponente 2003-2004 ausführlich befragt und getestet. Mit diesem Arrangement bot sich die einmalige Gelegenheit, im Verbund mit PISA ein breites Spektrum sowohl von Schüler- als auch von Lehrerdaten zu erheben und diese gemeinsam zu analysieren. Im Artikel beschreibt das Team um Jürgen Baumert des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung die entwickelten Tests und deren Ergebnisse zum fachdidaktischen Wissen und zum Fachwissen von Mathematiklehrkräften.

Basierend auf der Wissenstaxonomie von Shulman (1986) übernahmen sie die drei Kategorien „Pädagogisches Wissen“, „Fachwissen“ und „Fahdidaktisches Wissen“ (manchmal auch „Fachspezifisch-Pädagogisches Wissen“ genannt), da diese aus heutiger Sicht die allgemein akzeptierten Kernkategorien des Professionswissens von Lehrkräften darstellen. Die Autor/-innen konzentrieren sich in der Folge auf das fachdidaktische Wissen und das Fachwissen, da sie davon ausgehen, dass das pädagogische Wissen für die Gestaltung fachlich anspruchsvoller Lerngelegenheiten eher den allgemeinen Rahmen abgibt.

Spannend ist, wie sie diese beiden Wissensarten konzeptualisieren:

Merlot in Second Life

Nein, nicht die bekannte Weintraube Merlot ist gemeint, sondern eine offene und nutzerzentrierte Plattform “ genannt Merlot “ für multimediale Unterrichtsmaterialien, die in Form einer frei zugänglichen Community von und für Hochschulangehörige gestaltet wird (vgl. dazu auch die Mediendatenbank von e-teaching.org). Ebenfalls über dieses Portal (hier) stiess ich auf folgendes Video, in welchem erklärt wird, dass und wie sich Merlot in Second Life präsentiert und welche Möglichkeiten sich für die Nutzerinnen und Nutzer ergeben:

EARLI 2009 | Teil 3

Ein weiteres “ und letztes “ Symposium der EARLI 2009 Tagung in Amsterdam, über welches ich hier gerne berichte, trug den Titel: Teachers Competences: Modeling, measuring and enhancing basic competences of teachers und war der Kategorie Continuing professional development in Teachers zugeordnet. In der Einführung für alle vier Referate hiess es:

Lehrpersonen müssen verschiedenste Kenntnisse besitzen, um die anspruchsvollen Aufgaben zu bewältigen, die ihr Beruf verlangt. Sie werden mit neuen und großen Anforderungen konfrontiert, die das bloße Unterrichten überschreiten. Neue Metaanalysen (Hattie, Lipowky, 2006) haben gezeigt, dass 30 % des Lernens der Schüler/-innen mit der Lehrperson, ihrer Befähigung und ihrem Handeln verbunden werden.

So steht weiter:

Teacher education isn’t able to provide enough knowledge and deliberate practice for getting experts in these various competences yet. So there’s a special need to explore the structure as well as the development of these skills to do justice to the complex profession of teaching.

Das Symposium zielte also darauf, Modelle vorzustellen, wie Kompetenzen von angehenden Lehrpersonen gefördert werden können, um dadurch ein besseres Verständnis für die Voraussetzungen des Lehrberufs und die notwendigen Kompetenzen zur Ausführung desselben zu erhalten.

Zwei Referate stelle ich nachfolgend detaillierter vor:

EARLI 2009 | Teil 2

Gerne stelle ich einige “ für mich interessante “ weitere Beiträge des EARLI-Kongresses 2009 in Amsterdam vor. Im ersten Teil berichtete ich ja vor allem über die (neuen) Formate der Tagung und dokumentierte zwei Referate (vgl. hier).

Ein eingeladenes Symposium der Special Interest Group (SIG) „Assessment and Evaluation“ trug den Titel „Assessment for the 21st Century“. Aus der Reihe der vier Referate war für mich das Spannendste das von Dominique Sluijsmans, Jan-Willem Strijbos und David Boud mit dem Titel: „Towards assessment of group work that fosters students‘ long-tearm learning“.

Im Abstract konnte nachgelesen werden:

Collaborative learning in small groups is widely used in various learning contexts. Since assessment strongly influences learning any course objective, peer learning and/or collaboration must have an assessment that promotes it (Biggs, 1996; Frederiksen, 1984). In this respect, peer assessment – an arrangement for students to consider the level, value and quality of a product or a performance of other equal status students (Topping, 1998) – can be a valuable tool to align the assessment with the group task. Karau and Williams (1993) showed in their meta-analysis that peer assessment of individual contributions to group tasks had a strong influence in ensuring that each group member does a fair share of the work. Peer assessment is increasingly applied in higher education to enhance the quality of group learning, discourage free-riding and reward individual input (Falchikov & Goldfinch, 2000; Topping, 1998).

Es geht also um Peer-Assessment in einer Gruppe und nicht um die Fremdbeurteilung einer gesamten Gruppenarbeit von Studierenden durch die Dozentin oder den Dozenten. Dies ist deshalb wichtig, weil die Autoren darauf hinweisen, dass nach wie vor die übliche Art der Beurteilung an Hochschulen der summative Test am Ende der Lerneinheit darstellt und dies könnte dann ja auch die Gesamtbeurteilung der Gruppenarbeit durch die Dozentin heissen. Solches Prüfen impliziert jedoch für die Studierenden ein „learn to the test“ und für die Dozierenden ein „teach to the test“ (auch bei Gruppenarbeiten). Danach verschwinden die Ordner und Notizen im Büchergestell und wenn es gut läuft, bleibt etwas Wissen hängen. Der Ansatz von Sluijsmans et al. fokussiert jedoch das längerfristige Lernen der Studierenden und sie argumentieren folgendermassen:

Because the assessment in collaborative learning is typically disconnected from the instructional setting, a lack of ‚constructive alignment‘ exists (Biggs, 1996). The alignment of assessment with the collaborative learning process is therefore crucial (Freeman & McKenzie, 2002). In this contribution we will address the following main research question: Which elements in the assessment of group work drive learning that is beneficial for a lifetime and support learners in their professional learning throughout their career?

Eröffnung des ZHE der Pädagogischen Hochschule Zürich

Gestern Abend fand die offizielle Eröffnung des ZHE „Zentrum für Hochschuldidaktik und Didaktik der Erwachsenenbildung“ (ein etwas langer Name…) der Pädagogischen Hochschule Zürich statt.

Gespannt folgte ich den Ausführungen des Leiters des Zentrums Dr. Geri Thoman, welcher ausgehend von vier Zitaten von Dozierenden, welche ihre eigene Lehrtägigkeit in einem Portfolio reflektierten, seine Eröffnungsrede gliederte. Interessant schienen mir seine Ausführungen zur Rolle von Hochschuldozierenden: Müssen sie doch – wie alle Lehrpersonen ob an einer Hochschule oder Primarschule – einer Vielzahl von Ansprüchen genügen: Inhaltsexpert/-innen sein; Lehr-Lernsituationen gestalten können; Studierende oder Schüler/-innen führen, begleiten, beraten und beurteilen, auch die Institution vertreten und wenn man so will, auch das Gesellschaftssystem. Die Dozierenden in diesem „Rollenstrauss“ – wie ihn Geri Thoman bezeichnete – zu unterstützen und zu begleiten, sei die vorrangige Aufgabe des ZHE.

So kann denn auch in der abgegeben Broschüre über das Zentrum nachgelesen werden, dass sich das ZHE für die (Weiter-)Entwicklung von Lehr-/Lernqualität an Hochschulen und weiteren Aus- und Weiterbildungsinstitutionen in der deutschsprachigen Schweiz einsetzen will und dass sich das ZHE Als Kompetenzzentrum für Lehren und Lernen an Hochschulen sieht.

Momentan bestehen erst wenige Angebote wie ein Starterkit, der seit längerer Zeit bestehende CAS Hochschuldidaktik und die Zusammenarbeit mit dem Schreibzentrum der PHZH. Weitere Formate wie Kurkurse zu diversen Themen, Module und/oder Lehrgänge zur Kompetenzerweiterung oder eine Möglichkeit der Kompetenzanerkennung der Dozierenden durch ein Portfolioverfahren, Beratungen und Anregungen mittels Publikationen, Events und anderen Spezialitäten sind in Planung.

Als Mitarbeiterin der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik der Universität Zürich bin ich natürlich gespannt, ob sich in Zukunft Gelegenheiten für eine Zusammenarbeit ergeben.

EARLI 2009 | Teil 1

Die diesjährige EARLI-Konferenz (European Association for Research on Learning and Instruction) fand vom 25.-29. August 2009 in Amsterdam zum Thema: „Fostering Communities of Learners“ statt. Über 2000 Teilnehmende waren an der VU University versammelt. Davon waren immerhin ca. 120 aus der Schweiz, was prozentual zur Einwohner/-innenzahl der Schweiz gar nicht so schlecht ist.

Die Tagung war hervorragend organisiert und was mir besonders gefiel, waren einige – zumindest für mich – neue Formate. So gab es neben den gängigen Symposien, Keynotes und Paperpräsentationen auch sogenannte „Roundtables“ bei welchen Arbeiten vorgestellt wurden, welche mitten im Prozess sind. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik blieben pro Thema noch fast 45 Minuten um intensiv und in kleinen Gruppen die Fragen der Präsentatorin / des Präsentators zu diskutieren.

Ebenfalls gelungen scheint mir die etwas andere Form der Posterpräsentationen. Waren diese nicht wie sonst üblich alle in einem Raum und man kämpfte sich zu dem Poster durch, das einen interessierte, sondern sie waren thematisch gruppiert, so dass nicht mehr als sechs Poster in einem Raum waren. Nach einer kurzen Sichtung aller Poster wanderte die Gruppe dann geführt von Poster zu Poster und die Ausstellenden hatten fünf Minuten Zeit ihr Poster zu präsentieren. Danach konnte man sich nochmals vertiefter und individuell mit demjenigen Poster auseinandersetzen, welches einen am meisten interessierte. Diese Form ermöglicht es, tatsächlich etwas über die Person, die hinter dem Poster steht zu erfahren und auch einen vertieften Zugang zu den Inhalten zu erhalten und nicht in einem Meer von Menschen und Postern zu „versinken“.

Ein drittes Format waren die Workshops, in welchen man sich 90 Minuten aktiv mit einem Thema, einer Fragestellung oder ganz konkret mit einer neuen Software auseinandersetzen konnte.

Gerne stelle ich nun nachfolgend eine kleine Auswahl der von mir besuchten Veranstaltungen vor. Ich habe mich vor allem auf Themen der Hochschudidaktik und der Lehrer/-innenbildung fokussiert, bin jedoch auch in den einen oder anderen ICT-Veranstanstaltung gesessen. Sowieso hatte ich den Eindruck, aber vielleicht täusche ich mich, dass im Vergleich zu anderen Jahren diesmal viel mehr Sessions zu computer-unterstütztem Lernen und auch zu einigen Web2.0 Applikationen angeboten wurden.Netterweise wurde einem diesmal nicht nur ein Tagungsband ausgeliefert, sondern auf einem USB-Stick auch noch alle Abstracts und Proposals, so dass man sich bestens auf die Referate vor- resp. nachbereiten konnte.

Nun aber zum Inhaltlichen: Weiterlesen

Buchtipp 04: Die formative Beurteilung und ihr Nutzen für die Entwicklung von Lernkompetenz

Smit, R. (2009). Die formative Beurteilung und ihr Nutzen für die Entwicklung von Lernkompetenz. Eine empirische Studie in der Sekundarstufe I. Hohengehren: Baltmannsweiler.

Welcher Nutzen zeigt eine formative (lernförderliche) Beurteilung für das Lernen von Schülerinnen und Schülern? So lautet die wichtigste Frage der Dissertation von Robbert Smit. Antworten darauf generiert Smit aus der Evaluation des Projektes Beurteilen+Fördern, das im Kanton Zug (Schweiz) durchgeführt worden ist. So heisst es auf dem Klappentext des Buches weiter:

Zentral ist die Abstimmung des Unterrichts auf eine Beurteilung, welche die Entwicklung von Lernkompetenz unterstützt. Als geeignet zeigen sich insbesondere der offene Unterricht und reflexives Arbeiten mit Lernjournal und Portfolio. Für die Schulentwicklung interessant erweist sich der unterschiedliche Umgang der Lehrpersonen mit Schwierigkeiten wie fehlende Zeit und vorherrschende selektive Notenkultur.

Mit der formativen Beurteilung kann eine Lehrperson jedoch nach Smit den gängigen Zyklus von Lerneinheit, Prüfung, Notenverkündigungsakt, neue Lerneinheit, neue Prüfung, neuer Verkündigungsakt etc. unterbrechen. Mit der formativen Beurteilung kann die Lehrperson Informationen über den momentanen Unterschied zwischen Lernstand und -ziel und den Lernprozess der Schüler/-innen gewinnen. Entsprechend besitzt sie dann eine Grundlage, ihren Unterricht kontinuierlich auf den Lernstand der Schüler/-innen auszurichten. So kann die formative Beurteilung zur Förderung der individuellen Kompetenzen der Schüler/-innen genutzt werden.

Smit untersuchte mittels eines mixed-methods Design in drei Teilstudien folgende Fragestellungen:

- Wie zeigen sich Komponenten einer förderorientierten Beurteilung im Unterricht?

- Gibt es einen Zusammenhang zwischen förderorientierter Beurteilung und Methoden- sowie Selbstkompetenzen (beides Lernkompetenzen)?

- Welche Probleme und Lösungsansätze zur Umsetzung von förderorientierter Beurteilung bestehen in einem solchermassen gestalteten Unterricht?

Als wichtiges Ergebnis konnte Smit zeigen, dass sich die drei Faktoren („förderorientierte Beurteilung“, „Lernkompetenz fördern“ und „Unterricht für förderorientierte Beurteilung“) mittels Strukturgleichungsanalysen in einem Modell darstellen lassen und dass die Faktoren in einem positiven Zusammenhang stehen. Zudem konnte Smit zeigen, dass der Lehrpersonen-Faktor „Unterricht für eine förderorientierte Beurteilung“ in einem positiven Zusammenhang zur Selbstkompetenz steht. Dies bedeutet, dass Lehrpersonen, deren Beurteilung förderorientiert ist, die Selbstkompetenz der Lernenden unterstützen, was schnell einleuchtet.

Einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn brachte Smit die Anlayse der geführten Interviews: Es existieren offensichtlich auf der Seite der Lehrpersonen unterschiedliche Einstellungen gegenüber der formativen Beurteilung.

Während einige aktiv Lösungen suchen, sind andere teilweise skeptisch eingestellt und bleiben auf halbem Wege in der Umsetzung stecken, was den Erfolg verhindern kann.

Der grösste Widerstand für eine nachhaltige Wirkung der formativen Beurteilung liegt nach Smit in der Notenorientierung, sowohl der Lernenden wie auch der Lehrpersonen. Diese kann meiner Ansicht nach auch schwer unterbrochen werden, solange Noten den schulischen Alltag prägen.

Quelle:

Smit, R. (2009). Die formative Beurteilung und ihr Nutzen für die Entwicklung von Lernkompetenz. Eine empirische Studie in der Sekundarstufe I. Hohengehren: Baltmannsweiler