Bereits am 21. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft präsentierte Manuela Keller-Schneider Ergebnisse ihrer Studie „Kompetenzausprägung verschiedener Berufsauffassungstypen berufseinsteigender Lehrpersonen“ (ich berichtete hier). Nun kann in den News der Pädagogischen Hochschule Zürich nachgelesen werden, welche Befunde Manuela Keller-Schneider bei ihrer Studie an gut 150 Berufseinsteigenden und gut 130 erfahrenen Praxislehrpersonen der PH Zürich ebenfalls noch erhielt:

Die Studie zeigt, dass beide Gruppen im Durchschnitt gleich stark beansprucht sind, dass die Bereiche der Beanspruchung sich jedoch mit der Berufserfahrung verändern. So bestätigen die Ergebnisse der Studie Kompetenzentwicklungsmodelle, die davon ausgehen, dass erfahrene Lehrerinnen und Lehrer die Anforderungen in ihrem Schulalltag eher vernetzt wahrnehmen. Berufseinsteigende dagegen sind noch deutlicher durch einzelne Aufgaben gefordert.

Dass die Berufsanfänger/-innen noch stärker an einzelne Aufgaben gebunden sind, als erfahrene Lehrpersonen ist sehr einleuchtend, dass jedoch auch erfahrene Lehrpersonen gleich stark vom Unterrichten und all den dazugehörenden Aufgaben beansprucht sind, war jedenfalls mir nicht so bewusst.

Ebenfalls interessant ist folgender Befund:

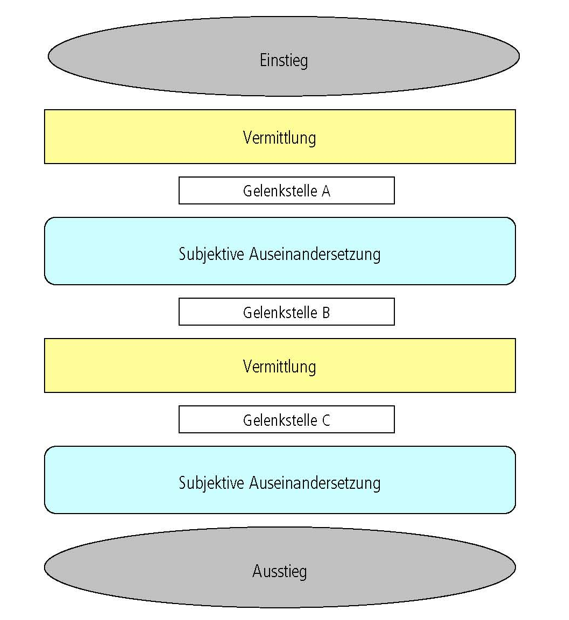

Die Anforderungen des Lehrberufs lassen sich gemäss der Wahrnehmung der Berufseinsteigenden in vier Bereiche gliedern: die berufsspezifische Rollenfindung, die adressatenbezogene Vermittlung, die anerkennende Führung sowie die mitgestaltende Kooperation im Schulhausteam und im System Schule. Die Studie zeigt, dass Lehrpersonen in ihren ersten Berufsjahren Vermittlungs- und Führungsaufgaben als überdurchschnittlich beanspruchend wahrnehmen. Dagegen liegen die Mittelwerte der Beanspruchung durch die Rollenfindung im Durchschnitt der Gesamtbeanspruchung. Kooperationsanforderungen führen bei Berufseinsteigenden zu unterdurchschnittlichen Beanspruchungen. Fokussiert auf die einzelnen Aufgaben, führt das Anpassen des Unterrichts an den individuellen Lernstand der Schülerinnen und Schüler zur höchsten Beanspruchung. Ebenso überdurchschnittlich beansprucht werden Berufseinsteigende durch die Anforderungen, die Klassenkultur zu lenken, Elternkontakte aufzubauen und mit den eigenen Ansprüchen sinnvoll umzugehen.

Für alle, welche selber unterrichtet (haben) und sich noch an ihr erstes Schuljahr erinnern, sind diese vier Bereiche sehr einleuchtend. Ob die Beanspruchung sich jedoch immer ähnlich ausgestaltete wie heute bleibt der kritischen Prüfung jeder einzelnen Lehrperson überlassen.

Quellen:

http://www.phzh.ch/news_detail-n359-I2716-sD.html

Keller-Schneider, M. (2009). Was beansprucht wen? – Entwicklungsaufgaben von Lehrpersonen im Berufseinstieg und deren Zusammenhang mit Persönlichkeitsmerkmalen. Unterrichtswissenschaft, 37 (2), 145-163.